이 글은 과거 popi.com 시절 JH라는 이름의 사용자가 친히 써주신 칼럼이다. 이 자리를 빌어 다시 한번 감사드리는 바이다.

“Tracy-Chapman 1988 by Zoran Veselinovic” by Zoran Veselinovic – http://www.flickr.com/photos/56492970@N07/5590820078/. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons.

상당수의 음반 수집가들이 라이센스반은 절대로 사지 않는 이유는 여러 가지가 있습니다. 저처럼 눈나쁘고 감각 둔한 사람에겐 아무 문제가 없는 ‘자켓의 선명도 차이’라든가….-_-; 또는 (요새는 이 짓 잘 안하던데) 부클릿을 잘라내거나 워터마크 처리한 뒤 그 자리에 해설지를 덧붙이는 엽기적인 편집 기술의 영향도 크겠죠. 가끔씩 예전에 나왔던 앨범을 라이센스로 구입했을 때 이런 경우를 보면 정말 욕이 절로 나옵니다. (누가 해설지 넣어달랬냐고요~ We’re not gonna take it!)

그치만 역시 콜렉터들이 수입반을 고집하는 가장 큰 이유는 뭐니뭐니해도 곡 수의 차이에 있겠죠. 70년대 신중현을 위시한 새로운 대중가요들에 대한 독재정권의 탄압을 시작으로 80년대에 들어서는 가요보다는 오히려 팝송들이 더 심한 구박을 받았습니다. 단순히 편집되는 차원을 넘어서서, 아예 사전 심사를 거친 뒤 한국땅에는 입국 자체가 불허되는(지들이 유승준도 아니고-_-;) 노래들이 참 많았었죠. 뭐, 금지곡 사유야 뻔합니다. ‘약물’, ‘음란’ 등이야 비교적 봐줄만 합니다만 ‘불온’이란 사유는 어찌 해석해야 할는지… 사실 갖다붙이기 나름이죠.

대개 헤비메탈이나 하드록밴드의 경우 음반 자체가 국내에 발도 못 들여놓는 일이 허다했기에 그 곡들까지 일일이 언급하자면 날새야겠죠… 사실 뭐 아는게 있어야지…-.-a 이 자리에서는 어디까지나 ‘팝’송 가운데 금지곡으로 묶여 듣기 힘들었던 곡들 좀 모아봤습니다. (아무라도 좋으니 혹시 백판에 얽힌 추억이 있다면 좀 들어보고 싶군요…)

1. Queen – Bohemian Rhapsody (1976년)

▶ 역사상 해외 금지곡 가운데 국내에서 가장 인기있었던 곡이 아니었나 싶습니다. 워낙에 곡이 훌륭하다보니 – 요새 문씨 성의 ‘아티스트’가 운운하는 Rock & Orchestra의 명곡이라고 할 수 있겠죠 – 금지곡임에도 불구하고 물밑거래를 통해 백판으로 수만장이 팔려나갔죠. 덕택에 세운상가 상인들은 재미 좀 봤었다고… 그야말로 언제 들어도 감동이 넘치는, 말 그대로 20세기를 빛낸 명곡 가운데 하나입니다. 혹시 80년대 곡 아니라고 시비 거실 분…?

▷ ‘엄마 전 오늘 사람을 죽였어요’라는 내용을 담은 가사가 폭력적이라는 이유로 금지되긴 했습니다만 제 아무리 철퇴를 내리쳐도 ‘판’은 칼보다 강한 법…

2. Prince – Darling Nikki (1984년)

▶ 프린스 최고의 걸작 “Purple Rain”의 수록곡인 이 곡은 가사 때문에 국내에서는 말할 필요도 없고 미국 내에서도 심각한 논쟁을 불러일으켰습니다. 이 곡의 영향으로 보수적인 학부모 단체가 대중음악의 도덕성을 어쩌구 저쩌구 시비하기 시작했는데, 그 결과 요새도 수입반 중 ‘불온한’ 앨범 표지에서는 ‘까맣고 하얀 딱지(뭐라고 써있더라…)’를 곧잘 찾아볼 수 있죠. 같은 앨범의 “Let’s Go Crazy” 또한 국내에서는 금지곡이었습니다.

▷ 가사 내용은 너무 유명해서 새삼 언급하기도 좀 그렇군요. 호텔 로비에서 눈맞은 여자랑 불장난 어쩌구…

3. Sting – Russians (1985년)

▶ 스팅의 1985년 솔로 데뷔앨범 “The Dream Of The Blue Turtles”의 수록곡으로 개인적으로 스팅의 곡 가운데 특히 좋아하는 곡 중 하나랍니다. 웅장하면서도 싸늘하고 약간은 비장미도 느껴지는 분위기가 마음에 들었는데 나중에 알고보니 한때 금지곡이었다고 하더군요… (제가 이 곡을 들었을 때는 이미 해금된 때였음) 이 사실을 안지 얼마 안됐는데 사유는 정말 어이없더군요.

▷ 억울하게도 가사내용은 전혀 안 살피고(이 곡의 가사는 오히려 소련에 대한 비판을 담고 있다나요) 오로지 제목 하나 때문에 금지되었다고… 아무래도 시대가 시대니만큼…

4. George Michael – I Want Your Sex (1988년)

▶ 애시당초 이런 제목의 곡이 입국 허가받기를 기대하는 게 무리겠지요. 이 곡은 “Faith” 앨범에서 첫 싱글로 커트되었는데 조지 마이클의 솔로데뷔라는 점 못지않게 (아무래도) 제목의 파격성 덕분에도 화제를 모으기가 쉬웠던 것 같습니다. 선정적인 느낌이 강한 곡이다보니 해외에서도 역시 물의를 일으켰는데, 영국에서는 이 곡은 밤 9시 이후에나 방송을 탈 수 있었고, 이후 Faith Tour 당시 일부 지역에서는 콘서트장에서 가사를 ‘I want your love’로 바꿔 부르기도 했다고 합니다.

▷ 지금 와서 생각해보면 조지 마이클은 몇 년 전 공중 화장실에서 ‘딱 걸리기’ 이전에 이미 여러 곡들을 통해 자신의 성 정체성을 은근히 드러낸 게 아닌가 싶은데요… 우선 이 곡이 그렇고, 또 “Freedom” 역시 그런 메시지가 담긴 듯 싶습니다. 프레디 머큐리 추모공연에 참가했던 것도 그런 맥락에서 해석하기 쉬울 듯 싶어요.

5. Tracy Chapman – Talkin’ About A Revolution (1988년)

▶ 수잔 베가와 함께 80년대 후반 퇴조하던 포크 음악을 부흥시킨 일등 공신으로 평가받는 트레이시 채프먼의 데뷔앨범 수록곡입니다. 과도한 보수주의를 내세우던 레이건 정부에 염증을 느꼈던 미국 국민들로부터 의외의 지지를 받아 신선한 충격과 함께 놀라움을 던져준 가수였으나… 역시 국내에서는 가위질을 면치 못했습니다. -_-;

군대가기 전쯤에 그녀의 대표곡인 “Fast Car”를 지긋지긋할 정도로 많이 듣고 살았었는데 그래서인지 왠지 그녀의 곡을 듣고 있노라면 구슬픈 목소리 때문이 아니라도 울적해지곤 하더군요.

▷ Revolution이란 단어 하나만으로도(또 문씨 생각나네…거참-_-;) 충분히 꼬투리잡힐 수 있었던 시대에 희생된 곡입니다. 혁명이라니…어디 감히?

6. Marvin Gaye – Sexual Healing (1982년)

▶ 인류 역사에 길이길이 남을 나쁜 아버지를 둔 아티스트 마빈 게이의 생애 마지막 히트곡(1982년 싱글차트 3위 기록)입니다. 매끈하면서 관능적이기도 한 그의 보컬을 듣고 있노라면 그냥 온몸이 나른해지죠. 역시나 음탕한(!) 가사 때문에 여러 국가에서 말썽을 빚었던 곡입니다. 제가 평소 늘 사야지 사야지 하면서 안 사고 미뤄두는 앨범들이 있는데 마빈 게이 히트곡집도 그 중 하나… 조지 마이클의 콘서트 애창곡이기도 합니다.

▷ 가사도 가사지만 곡 전체를 감싸는 ‘끈적끈적한’ 분위기도 금지곡 판정에 한몫 했지 싶은데 비슷한 사례로 도나 여름 아줌니의 “Love To Love You Baby”를 들 수 있겠지요.

7. Def Leppard – Pour Some Sugar On Me (1987년)

▶ 그야말로 ‘의리’에 살고 ‘의리’에 죽는 밴드 데프 레파드의 히트곡. 국내에서는 “Love Bites”가 인기를 얻었지만 전 이 곡이 훨씬 좋더군요. 특히 도입부의 하모니… 죽여주지 않습니까? (물론 이 곡을 라이센스 음반으로 접할 수 있었던 것도 불과 몇 년 전의 일…)

▷ 예전엔 이 곡 제목에 시비를 걸어서 금지곡으로 묶었는데 요샌 개그 프로그램에서 이 노래 제목을 갖고 패러디하는 세상… ‘벌써~ 휴가를 왔니~’라던가… 뭐라던가… -.-a

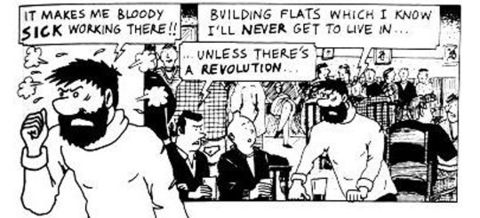

8. U2 – Red Hill Mining Town (1987년)

▶ U2의 명반 “The Joshua Tree” 수록곡으로 노동자들의 애환을 다루어 문제가 되었습니다. 이 곡은 싱글 히트곡은 아니었지만 개인적으로는 오히려 “With Or Without You”나 “I Still Haven’t….” 같은 히트곡들보다 더 좋아하는 곡이기도 해요. 이 곡의 감동적인 멜로디를 보노의 열창을 통해 듣고 있노라면 그냥 아무 생각 없이 멍해지는 기분…

▷ 여호수아 나무가 국내에 들어올 때는 4번부터 7번까지의 트랙 총 네 곡이 싸그리 가지치기된 채 만신창이로 라이센스되었다는 사실을 알았을 땐 ‘차라리 발매하질 말지’ 소리가 절로 나오더군요. 사유들도 가지각색입니다. 노동자의 애환을 편들었다는 이유 외에도 종교적 갈등을 편견으로 보았네, 약물중독을 풍자했네, 폭력적 세태를 포커스화 했네 등등… 이거 어디 무서워서 살겠나.

9. Johnny Hates Jazz – I Don’t Want To Be A Hero (1987년)

▶ 요 노래 제목을 좀 패러디해보자면 I don’t want to hear “Hero”. (TV에서 우리나라 가수들이 머라이어 캐리 모창할때마다 제가 단골로 하는 소리… 이젠 진짜 지긋지긋합니다. 완전히 90년대 국민팝송 수준…) 영양가 없는 소리는 각설하고… 반짝스타로 끝나버린 ‘조니는 재즈가 싫어’의 곡으로, “Shattered Dreams”만큼은 아니었지만 깔끔한 사운드 때문에 미국에서 그럭저럭 소폭의 히트는 했던 곡이지요.

▷ 근데 도대체 왜 금지곡이었나요? -_-

10. Heart – All I Wanna Do Is Make Love To You (1990년)

▶ 이 곡을 처음 들었을 때는 다이안 워렌의 곡이 아닐까 했는데 알고보니 로버트 존 머트 레인지의 곡이더군요. 몇 년전까지 북미지역에서 최고 인기 여가수 자리를 고수했던 슈나이어 트웨인의 서방이기도 한 그는 브라이언 아담스나 셀린 디온처럼 주로 캐나다 출신의 가수들을 대중적 성공으로 이끌며 명성을 얻었는데 요새 뜸하더군요. 아무튼 팝적인 입김이 서린 곡이다 보니 하트의 80년대 히트곡들에 비해 좀 싱거운 감은 없지 않지만, 앤 윌슨의 한층 원숙해지고 여유있어진 보컬(과 함께 외모도 ‘원숙+여유=펑퍼짐’…)이 맘에 들어 제가 참 좋아했던 곡입니다. 금지곡이다 보니 듣기 쉽진 않았지만…

▷ 오늘 비가 엄청 쏟아지네요… 이 좋은 곡을 금지곡으로 만든 가사 내용은 오늘처럼 장대비 내리는 날 길거리에서 우연히 만난 남녀가 눈맞는다는 얘기…

11. Color Me Bad – I Wanna Sex You Up (1991년)

▶ 컬러 미 배드의 첫 히트곡으로 제목 때문에 역시 눈길 많이 끌었던 곡입니다. 가사 때문에 문제가 불거지자, 우리나라를 비롯한 일부 국가에서는 금지곡 처분을 피하기 위해 (앞의 조지 마이클의 경우처럼) ‘Sex’를 ‘Love’로 바꿔 취입한 버전으로 발매했다고도 합니다.

▷ 제 생각에 ‘Sex’란 단어가 금지곡 리스트에서 풀린 게 1993년쯤이지 싶어요. 당시 발매된 미트 로프의 ‘지옥에서 나온 박쥐 2탄’에 버젓이 이 단어가 등장하는 걸 보면…

12. Bobby Brown – Good Enough (1992년)

▶ 일명 ‘Mr. 누룽지(밥이 brown)’가 뉴 에디션에서 솔로 독립한 뒤 한창 잘나가던 시절의 히트곡으로, 이 곡은 가사도 문제가 되었지만 특히나 뮤직비디오에서 보여준 그의 선정적이고 자극적인 무대 매너 때문에 많은 물의를 일으켰습니다. 신혼이었던 휘트니 휴스턴과 불화설이 종종 나돌기도… 두 사람이 결혼한 이듬해에 ‘올해 안에 이혼할 스타 커플’ 1위로 당당하게 꼽힌 걸 증명이라도 하듯이 말이죠. 그래도 지금까지 좋건 싫건 계속 같이 사는 걸 보면 정이 무섭긴 무서븐 모양입니다.

▷ 이 뽕쟁이 아저씨는 자신의 중독증을 부인에게 전염시킨 것도 모자라 얼마 전엔 휘트니의 이모 디온 워윅까지 마약혐의로 경찰서에 들락거려 아무래도 집안 내력이 아니냐는 눈총도 받는 중입니다…

이쯤 해두지요. 뭐, 70년대 곡 가운데서는 밥 딜런이나 조안 바에즈의 곡들, 또 비틀즈의 곡 가운데서도 상당수의 곡들이 금지곡으로 묶여 듣기 힘들었었죠. 80년대 곡드 가운데서도 언급한 곡들 이외에도 많겠습니다만 그건 여러분들에게 맡겨두고… 문단속 잘하시길 바랍니다. 지금 창문으로 비가 온통 들이치는 통에 문닫으러 가야겠네요… 지금 여긴 일산이랍니다. 에궁…